LE NOSTRE ULTIME NEWS

PUBAIV

LE ULTIME PUBBLICAZIONI DEI NOSTRI SOCI

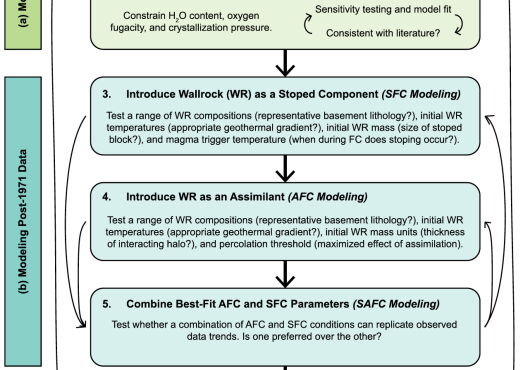

The role of crustal contamination throughout the 1329-2005 CE eruptive record of Mt.Etna volcano, Italy

Takach M.K., Bohrson W.A., Spera F.J., Viccaro M.

The nearly continuous volcanic eruption record at Mt. Etna dating back ~700 years provides an excellent opportunity to investigate the geochemical evolution of a highly active volcano. Of particular interest is elucidating the cause of selective enrichment...

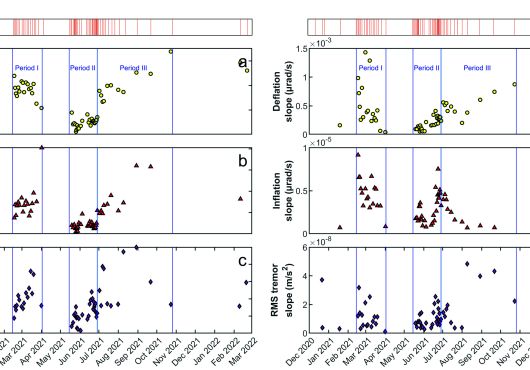

Changing magma recharge/discharge dynamics during the 2020–22 lava fountaining activity at Mt. Etna revealed by tilt deformation and volcanic tremor

Cardone M., Cannata A., Giuffrida M., Iozzia A., Minio V., Viccaro M., Gambino S.

Mt. Etna exhibited 62 lava fountaining events between December 13, 2020 and February 21, 2022. We analyzed tilt deformations and volcanic tremor amplitude time series, to characterize both eruptions and the preceding preparatory phases in terms of magnitude...

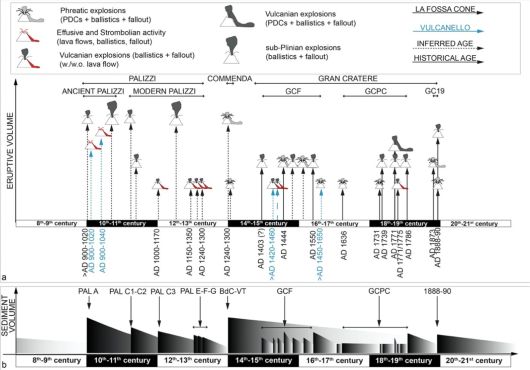

The last 1100 years of activity of La Fossa caldera, Vulcano Island (Italy): new insights into stratigraphy, chronology, and landscape evolution

Di Traglia F., Pistolesi M., Bonadonna C., Rosi M.

A detailed study of past eruptive activity is crucial to understanding volcanic systems and associated hazards. We present a meticulous stratigraphic analysis, a comprehensive chronological reconstruction, thorough tephra mapping, and a detailed analysis...

PROMETHEUS: Probability in the Mediterranean of Tephra dispersal for various grain sizes. A tool for the evaluation of the completeness of the volcanic record in medial-distal archives.

Billotta E., Sulpizio R., Selva J., Costa A., Bebbington M.

PROMETHEUS is a statistical tool that allows creating maps showing the probability of finding tephra deposits of different grain sizes, originating from eruptions of a specific volcanic source, at any location around the vent. It couples wind profiles...

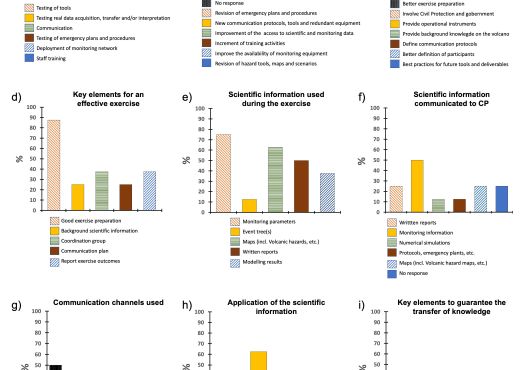

Surveying volcanic crises exercises: From open-question questionnaires to a prototype checklist

Massaro S., Sandri L., Geyer A., Cristiani C., Nave R., Barsotti S., Loughlin S., Puglisi G.

Volcanic crisis exercises are usually run to test response capabilities, communication protocols, and decision-making procedures by agencies with responsibilities to cope with scenarios of volcanic unrest with inherent uncertainty, such as volcano observatories...